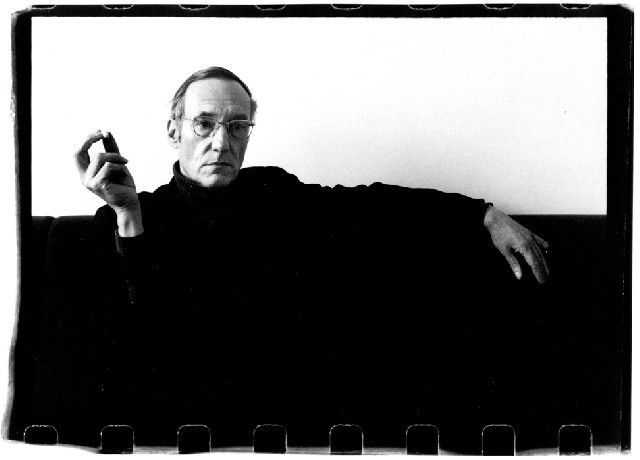

Mariano Antolín Rato (alias Martín Lendínez; Gijón, 1943) es uno de los más señeros traductores españoles. Muy recordado por sus trabajos con la generación Beat, especialmente por sus versiones de William S. Burroughs (a él y a Fernando Corugedo le debemos las primeras de Nova Express, Exterminador, El almuerzo desnudo, Yonqui, Ciudades de la noche roja), pero también las de Jack Kerouac (En el camino, Los vagabundos del Dharma, La vanidad de los Duluoz), Mariano ha traducido una ingente cantidad de obra. Ray Bradbury, Hubert Selby, William Faulkner, Bret Easton Ellis y Douglas Coupland han pasado por sus manos. Además, ha publicado con éxito sus propias novelas y ensayos (superando ya la quincena). Tenemos el honor de contar con este texto exclusivo de su puño y letra para inaugurar la serie de entradas con la que queremos celebrar el centenario de William S. Burroughs en Libros Crudos, ediciones aparte. En él nos cuenta cómo se desarrolló su encuentro con Burroughs en su piso de Londres en 1973, entre otras anécdotas…

***

Londres, sí. Y 12 de setiembre de 1973. El día anterior fuerzas militares que encabezaba el general Pinochet han derrocado al presidente Allende en Chile. Ese sanguinario acontecimiento fue el prólogo siniestro de otros golpes de estado que, con el apoyo encubierto del gobierno de Estados Unidos, durante los años siguientes llenaron de «desaparecidos» varios países latinoamericanos. Y también, mire usted por dónde, estropeó mi único encuentro en vivo y en directo con William Burroughs.

Habíamos quedado telefónicamente con él unos días antes. Y según lo convenido, a las cinco de la tarde nos presentamos en su piso de Duke Street, una calle situada en una zona cara de Londres, no muy lejos de Picadilly Circus, en cuya parada de metro nos bajamos. Y escribo en plural porque a la cita acudíamos Fernando Corugedo, director de la editorial Azanca que acababa de publicar Nova express; María Calonje, casada conmigo; y yo, claro.

Abrió la puerta un marroquí y allí mismo, un poco más atrás, nos encontramos con Burroughs en persona. Vestía una chaqueta de tweed y unos pantalones grises de franela impecables, corbata incluida. Y señalo esto porque su aspecto contrastaba con nuestras pintas de la época. Ya se sabe, pelos largos y ropa, digamos que informal. Vamos, la que correspondía a unos jóvenes españoles inconformistas —por no emplear una palabra más fuerte— que se alojaban en una habitación donde sólo podían dormir de día, cuando la amiga que pagaba el alquiler salía a trabajar.

Seco y distante, él ocupó un taburete de tres patas sin respaldo junto a una mesa sobre la que sólo había una máquina de escribir eléctrica y unos folios en blanco. A su derecha, delante de una amplia ventana, un televisor en color —algo que en la época sólo tenían los ricos—. Al lado del aparato tres o cuatro ejemplares de su novela The wild boys y un plato para recoger la ceniza de varias barritas de incienso encendidas. A mí me mandó sentarme en una silla. Tenía respaldo, pero casi vertical, así que resultaba de lo más incómodo. Era la única de la pequeña habitación, por lo que los otros dos tuvieron que instalarse como pudieron en una alfombra que estaba enrollada contra la pared. Burroughs encendía un cigarrillo de la marca Players detrás de otro, y como nosotros también fumábamos tabaco más barato, se ocupaba de que el único cenicero a la vista estuviera en constante movimiento. Era evidente que no quería que cayera ceniza al reluciente suelo.

No pudimos evitar un cruce de miradas de extrañeza. La imagen que nos habíamos formado de él a partir de sus escritos era muy distinta. Sus descripciones, llenas de detalles sórdidos, de la casa de Tánger donde alucinó las desordenadas páginas de lo que luego sería El almuerzo desnudo, nos hicieron pensar que tendría otro aspecto y actitudes. Encontrábamos descolocante del todo que un hombre —genio, para nosotros entonces— capaz de ocupar una habitación del hotel de la Rue Gît-le-Coeur, en París, posteriormente conocido por Hotel Beat y clasificado por ley de la «clase 13», que correspondía a la más baja posible, donde puso en práctica las métodos de escritura basados en el corte (cut-up), y el plegado (fold-in), apareciera como la pulcritud y estrechez sentada. En nuestros entusiasmados delirios previos al encuentro, jamás aparecía como un señor mayor vestido de modo tan formal. Y menos que hablase, como hacía, con un acento, impostado daba la impresión, de un predicador del Medio Oeste de Estados Unidos.

El origen del contacto con él estaba en Ignacio Gómez de Liaño, aún lejos del buen escritor en que se ha convertido. Por motivos que nunca supe, o se me han olvidado, conoció a Burroughs, y este le comentó un trabajo sobre su obra que se había publicado en español y conocía. Se trataba de un artículo mío —en realidad fue el primero que apareció en una revista importante, Papeles de Son Armadans, dirigida por Camilo José Cela—, y se titula «La literatura atonal y aleatoria de William Burroughs». Gómez de Liaño, con quien establecí contacto por motivos relacionados con el zen, me lo contó en Madrid, dándome el número de teléfono del que en sus libros se llamaba a sí mismo el Old Bill, un drogata arrastrado autor de páginas que te entraban como picadas directamente en vena.

Yo se lo hice saber a mi amigo Fernando Corugedo que por entonces, aparte de trabajar con Cela —de ahí la inclusión de mi trabajo en Papeles—, había puesto en marcha la editorial Azanca. Él compartía mi interés por Burroughs, y en 1971 consiguió que la censura autorizara la edición de Las últimas palabras de Dutch Schultz. La publicación de Nova Express, El almuerzo desnudo y Exterminador, que también tradujimos los dos con el nombre de Martín Lendínez, tuvo que esperar a la muerte de Franco. Pasó lo mismo con Yonqui, una palabra que todavía no era de uso habitual en España y que, por miedo a excedernos en los neologismos, en la cubierta figura con el original inglés, Junkie, debajo. Por cierto, el diseño de su provocativa portada obra de J. M. Domínguez, con una aguja entrando en la vena de un brazo, hizo que surgieran problemas. Hubo incluso algunas librerías de Madrid —que yo sepa— que se negaron a vender la novela. Resultaba «de mal gusto», decían, ignorando que lo que se contaba en sus páginas era mucho más «desagradable» que lo sugerido por aquella increíble portada.

Y vuelvo a aquella tarde de setiembre en Londres. A pesar de nuestros esfuerzos por hablar de su concepción de la literatura como una especie de tecnología de la sintaxis que pretendía oponerse al control ejercido por la sociedad —¡toma ya! —, Burroughs insistía en comentar el golpe de estado de Chile. Como éramos hispanos daba por supuesto, erróneamente, que sabíamos del asunto más que él. Así que nuestras opiniones en ningún caso podrían calificarse ni de brillantes ni de clarificadoras.

Hubo un momento que nos trajo té el marroquí que abrió la puerta, y la conversación derivó fugazmente hacia otros asuntos. Burroughs se quejaba de que sus libros no se vendían bien. El dinero casi no le daba para vivir —luego comentamos que, por supuesto no en una casa de aquella zona—, y que, aunque prefería Europa, se veía obligado a volver a Estados Unidos. No explicó, naturalmente, los motivos de por qué su economía iba a mejorar en un país que, según había escrito, le asqueaba. Pero, en cualquier caso, meses después estaría viviendo en Nueva York.

Estoy seguro de que no prolongó las referencias a sus dificultades económicas porque nosotros, cuándo preguntó dónde nos alojábamos, fuimos sinceros. Era evidente que unos chavales que llevaban una temporada en Londres en nuestras condiciones actuales —en realidad, algunas semanas pudimos pagarnos un apartamento bastante cutre para nosotros solos— no le iban a sacar la ruina. Hasta es muy posible que ya tuviera noticia, por su agente literario, que le había vendido los derechos de los libros a Corugedo por muy poco dinero —habían congeniado, supongo que una noche de alcoholes y humos—, que las ventas en España no eran como para tirar cohetes. Más bien para hacer lo que un perro al que asusta el ruido de los fuegos artificiales y los truenos.

La conversación, pues, no tardó en volver a centrarse en los sucesos de Chile, aparte de en el futuro político de España cuando se muriera, o mataran —lo que no ocurrió— el generalísimo fascista cuyo nombre no me apetece escribir otra vez, porque sólo mencionarlo produce llagas en la boca y revuelve las circunvoluciones cerebrales. Por tanto, cuestiones no estrictamente literarias continuaron ocupando la última media hora que nos concedió. Aunque, ya a punto de despedirnos, y quizá dándose cuenta de nuestra decepción, dijo con aire como ausente que los jóvenes eran los únicos que planteaban un auténtico desafío a los poderes establecidos. Y que por eso los poderes establecidos atacan a los jóvenes —añadió, dimos por supuesto al comentar el encuentro, para animarnos un poco.

Terminó dedicándonos unos libros suyos que llevábamos con esa intención. Pero ya en la puerta, después de estrecharnos la mano a Corugedo y a mí, y de despedirse con una inclinación de cabeza de María Calonje —es sabido de sobra que Burroughs siempre consideró a las mujeres una lacra—, todavía hizo una última referencia a la estupidez y malas intenciones de quienes están en el poder. En aquel instante ni él ni nosotros podíamos imaginar las vengativas monstruosidades que se producirían en Chile, y luego en otros países de Latinoamérica donde los «milicos» arrasaron cualquier atisbo de libertad.

Sí aún no se me ha olvidado el mal sabor con el que quedamos. Y por culpa de un asesino llamado Pinochet. Hasta consiguió echar a perder un encuentro que unos jóvenes e ingenuos lletraferits esperaban emocionante en sentido literario y vital. Dele dios mal galardón, como dice el romance del prisionero y la avecilla que le cantaba al albor matada por un ballestero en tiempos en que dios aún era Dios.

© 2014 Mariano Antolín Rato.